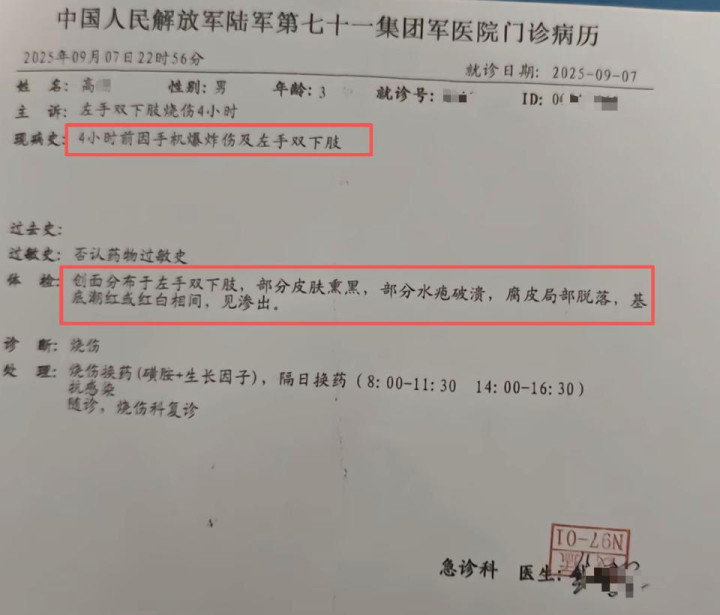

沙发上突然响起的爆炸声划破了午后的宁静。江苏一名 3 岁男童正蜷在沙发上用小米 13 手机观看视频,手中的设备突然迸发出火光,伴随着剧烈的爆炸声。家长冲过去时,孩子的左手和下肢已被烧伤股票怎么开通杠杆,部分皮肤熏黑,水疱破溃,腐皮局部脱落 —— 这段令人揪心的视频在社交媒体上迅速传播,让 "手机安全" 这个老生常谈的话题再次刺疼公众神经。

沙发上的惊魂时刻

涉事的小米 13 手机于 2022 年 12 月上市,距事发时不足三年,家长强调手机购买后未进行过任何维修或改装。小米官方客服在接到投诉后表示,需将手机残件送至研发中心进行专业检测才能确定爆炸原因,目前无法直接判断。但这一回应难以平息公众的担忧,许多同款手机用户在评论区表达了后怕:"每天揣在兜里的手机,竟然可能变成定时炸弹?"

儿科医生指出,幼儿皮肤厚度仅为成人的 1/3,同样程度的烧伤对儿童造成的损伤远为严重。从家长公布的病例来看,孩子的烧伤已达到需要专业治疗的程度,后续可能面临瘢痕增生、功能障碍等长期影响。

锂电池:能量与风险的博弈

这场悲剧再次将智能手机的 "能量心脏"—— 锂电池推至风口浪尖。工信部统计数据显示,近五年来国内每年约发生 20 起手机自燃事件,其中八成以上与电池有关。锂电池就像一把双刃剑,高能量密度带来的长续航和快充体验,同时也埋下了热失控的隐患。

中关村在线的技术分析指出,手机电池爆炸通常由多重因素引发:内部隔离膜损坏导致短路、过度充电使电池长期处于高电压状态、高温环境破坏化学平衡、使用不匹配的充电器造成电流不稳定,或是电池老化后内阻增大引发过热。值得注意的是,即使没有外力冲击,电池内部缺陷也可能导致突然爆燃,这也是为何全新设备仍存在风险的原因。

2023 年 8 月实施的 GB 4943.1-2022 新国标已对电池安全提出明确要求,包括温度保护、外壳防火和跌落防护等。但标准与现实之间仍存在落差,某电池工程师匿名透露:"当厂商在比拼 120W 快充和 5000mAh 大容量时,安全冗余往往会被压缩到临界点。"

儿童与电子产品:未设防的战场

更令人痛心的是,这次事故发生在本应被严格保护的幼儿身上。国家卫健委 2025 年发布的指南明确指出:3 岁以下儿童应避免接触任何电子屏幕,因为这不仅阻碍大脑发育、语言习得和社交能力培养,还会增加意外伤害风险。搜狐网整理的儿童电子产品使用规范也强调,2 岁以下应完全禁止屏幕接触,2 - 5 岁每天使用不应超过 1 小时。

但现实是,许多家长将智能手机作为 "电子保姆"。中国疾控中心的调查显示,超过 60% 的幼儿在 3 岁前就开始接触手机,其中近三成每天使用时间超过 1 小时。这种普遍存在的看护误区,在手机可能成为危险源的背景下更显危险 —— 儿童的握持方式不稳定,可能遮挡散热口;他们缺乏危险预判能力,即使感到发烫也不会主动停止使用;而娇小的身躯一旦遭遇爆炸,受伤面积相对更大。

安全防线如何筑牢?

面对频发的电子设备安全事故,我们并非无计可施。应急管理部发布的手机安全指南值得每个用户牢记:

发现手机异常发烫立即关机

电池鼓包或漏液时绝对禁止使用

不用金属物件触碰冒烟部位

小火情可浇水降温,优先保障人身安全

避免长时间充电,尤其不要彻夜充电

拒绝使用廉价非原装充电器

行业层面,安全创新已有积极探索。华为的 "应急模式" 能在检测到危险时自动切断电源,OPPO 建立了全球首个消费电子防火实验室。专家呼吁建立更严格的 "安全透明度指数",要求厂商公开电池供应商、热失控测试数据和历史安全记录,让消费者能做出知情选择。

比技术更重要的是责任

当小米的检测结果还在等待中,这个家庭已经承受了无法挽回的伤害。这起事件撕开了一个残酷的真相:在智能手机渗透率超过 100% 的今天,我们对身边的 "能量载体" 仍缺乏足够敬畏。厂商追求参数突破的同时,更应守住安全底线;家长在数字化时代,需要重新学习 "离线看护" 的能力;监管部门则应加快建立全生命周期的安全追溯体系。

每个孩子的童年都不应笼罩在 "口袋炸弹" 的阴影下。当技术进步的脚步无法停歇,至少我们可以让安全措施跑得更快一些股票怎么开通杠杆,让监护责任落实得更细一些 —— 因为没有任何功能、任何参数,值得用孩子的安全去交换。

金港赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。